假期的下午,飒姐我本来想趁着娃沉迷于玩具无法自拔,抽空眯个小小的午觉,刚躺下看一眼手机,发现咱们粉丝群里又有@我的新情况了。

而这个问题一下吸引了我的注意:

乍看之下,我就觉得特别纳闷,毕竟飒姐自己也口服短效都快一年了,相关的资料啥的我也看过了不少,咋就从来没见到说避孕药会诱发宫颈癌的说法呢?

后来一想,飒姐觉得有可能是某些人根本不是什么医生,披个白大褂就出来招摇撞骗,搞一些危言耸听的信息来吓唬人,于是就让提问的这个粉丝赶紧发给我看看,到底是何方神仙!

我甚至已经暗暗决定了,一定得好好写一篇!

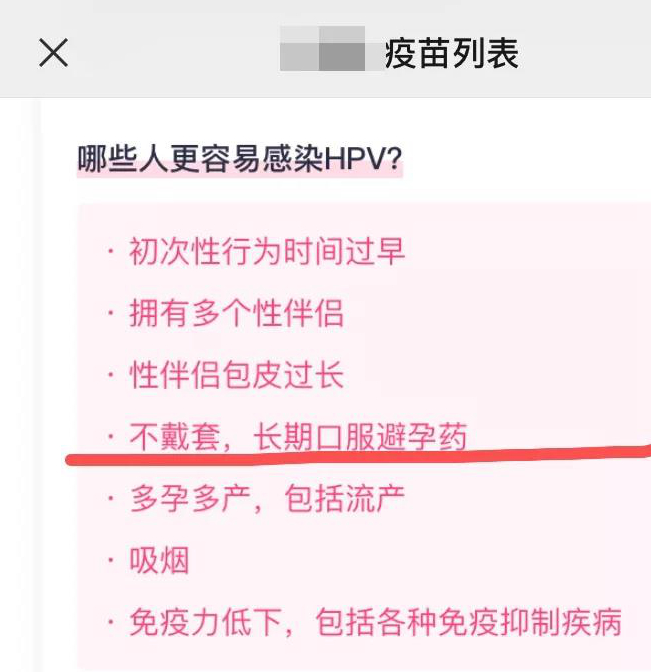

这位粉丝也是比较给力,赶紧跑去给我截图,说,姐,就是这个公众号发的!

我一看:?????

我咋一眼先看到了前面“不戴套”三个字呢?!

莫非,人家说的这个意思,并非是“长期口服避孕药会诱发宫颈癌”,而是你长期口服避孕药,你不戴套!

人家的逻辑意思也许是:

因为你长期口服避孕药,所以你就会不戴套,而你不戴套,你就更有可能会感染HPV,你感染HPV,你的宫颈癌风险自然可不就是升高了嘛!

说到底这个罪魁祸首,还是落在HPV病毒身上,而真正的高危因素不一定就是吃药,是你们因为觉得自己吃药而不戴套!

不过,出于谨慎起见,飒姐我还是跑去查了查资料,别说,还真让我查到了相关的研究和文献:

使用了OC的女性发生宫颈癌的风险似乎会升高。

注意,是“似乎”。一项系统评价纳入28项研究、共12,000多例宫颈癌女性,发现宫颈癌风险随着她们使用雌孕激素口服避孕药使用时间延长而升高。

这些研究在设计方面存在相当大的差异,在校正了影响因素,比如性伴侣数量、既往宫颈涂片、吸烟、组织学类型(腺癌或鳞状细胞癌)、人乳头状瘤病毒(HPV)状态及屏障避孕方法的使用情况后,仍证实宫颈癌风险升高。

但是,由于这些研究并未常规进行定期HPV检测,所以对HPV状态的校正可能并不可靠;也就是说,可能从根本上漏诊了一些HPV感染。

另外一项数据来自宫颈癌流行病学研究协作组研究(Collaborative Group on Epidemiological Studies of Cervical Cancer),重新分析和汇总了24项流行病学研究,包括16,573例女性的各参与者数据。

结果发现,浸润性宫颈癌的风险随着口服雌孕激素避孕药的使用时间延长而升高,使用5年或以上的RR为1.90,95%CI 1.69-2.13。停用后风险下降,10年后降至未使用者的风险水平。

有研究者估计,在20-30岁使用10年OC会使宫颈癌的累积发病率升高,欠发达国家中从7.3/1000升高至8.3/1000,较发达国家中从3.8/1000升高至4.5/1000。

但是,话又说回来了,目前仍不清楚使用雌孕激素避孕药是否与宫颈癌存在确切的因果关系,因为毕竟,宫颈癌还与HPV的感染,自身免疫等其他因素有关。

而且,一些研究表明,HPV检测结果为阴性的雌孕激素避孕药使用者中,宫颈癌风险并未升高。也有一些研究显示,HPV检测结果为阳性的OC使用者中宫颈癌风险升高,其机制可能与雌二醇的代谢产物16α-羟雌酮有关,其可作为致癌性HPV的辅因子促进细胞增殖。

所以,目前我们并不能简单地认为,口服短效避孕药会诱发宫颈癌。

其实,飒姐觉得,就算你是一位口服复方短效避孕药的女性,也无需太过担心,在对于HPV的感染和宫颈癌预防上面,咱们也是有很多方法来降低风险的。

目前公认的宫颈癌危险因素有:

首先,HPV是多数宫颈癌的致病因素。

其他多数危险因素可增加感染HPV的风险,或增加对HPV感染相应免疫应答受损的风险,这些危险因素包括:

性行为开始过早–与初次性交年龄为21岁或以上的女性相比,初次性交年龄为18-20岁的女性发生宫颈癌的风险约为前者的1.5倍,初次性交年龄小于18岁的女性的风险为前者的2倍;

多个性伴侣–与只有一个性伴侣的女性相比,有2个性伴侣的女性发生宫颈癌的风险约为前者的2倍,有6个或以上性伴侣的女性的风险为前者的3倍;

高危性伴侣,这个“高危”指的是性伴侣有多个性伴侣或已知性伴侣存在HPV感染;

性传播感染史,比如生殖器疱疹,沙眼衣原体、淋病梅毒等等;

外阴或阴道鳞状上皮内瘤变或癌症病史,HPV感染也是多数此类疾病的病因;

免疫抑制或者自身免疫缺陷,比如人免疫缺陷病毒感染。

如果女性的男性性伴侣接受过包皮环切术,发生宫颈癌的风险存在相对降低。

初产年龄较早(小于20岁)和产次多(足月产3次或以上)也与宫颈癌的风险增加有关,这些也可能是跟性交时暴露于HPV有关。对于宫颈鳞状细胞癌来说,吸烟也是一个危险因素。

社会经济状况低下也与宫颈癌的风险增加有关。1988-1992年间,在美国居住于贫困水平较高地区的女性宫颈癌的发病率更高。与贫困程度低的县相比,在贫困程度高的县,女性宫颈癌的死亡率高71%。

针对这些危险因素,除了减少不必要的啪啪啪伴侣的更换之外,还需要明确一点,那就是在所有的避孕方法中,老老实实戴套是唯一能够降低性传播疾病风险的方法。

所以,坚持全程戴套,真的是一个好习惯。

咱们还可以通过接种HPV疫苗和做好宫颈癌联合筛查,来把宫颈癌的风险尽可能降到最低。HPV疫苗目前已经逐渐普及,宫颈癌筛查在很多地方也推出了针对35岁以上女性的“两癌”免费筛,相信越来越多的女性可以享受到这个福利。

最后总结一下:

目前仍不清楚使用雌孕激素避孕药是否与宫颈癌存在确切的因果关系,我们并不能简单地认为,口服短效避孕药会诱发宫颈癌,或者因为这个立马去把吃的好好的避孕药丢了。

任何事物都可能存在它的益处和风险,我们更应该冷静认识到的,是利与弊之间的衡量,而不是听风就是雨一棍子打死。

毕竟,完美的,全部都是益处的东西,在这个世界上应该并不存在。

本文转自医女正传公众号 作者:飒姐

参考文献:

[1]Moreno V, Bosch FX, Muñoz N, et al. Effect of oral contraceptives on risk of cervical cancer in women with human papillomavirus infection: the IARC multicentric case-control study. Lancet 2002; 359:1085.

[2]Smith JS, Green J, Berrington de Gonzalez A, et al. Cervical cancer and use of hormonal contraceptives: a systematic review. Lancet 2003; 361:1159.

[3]International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer, Appleby P, Beral V, et al. Cervical cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data for 16,573 women with cervical cancer and 35,509 women without cervical cancer from 24 epidemiological studies. Lancet 2007; 370:1609.

[4]de Villiers EM. Relationship between steroid hormone contraceptives and HPV, cervical intraepithelial neoplasia and cervical carcinoma. Int J Cancer 2003; 103:705.

[5]Auborn KJ, Woodworth C, DiPaolo JA, Bradlow HL. The interaction between HPV infection and estrogen metabolism in cervical carcinogenesis. Int J Cancer 1991; 49:867.[6]Newfield L, Bradlow HL, Sepkovic DW, Auborn K. Estrogen metabolism and the malignant potential of human papillomavirus immortalized keratinocytes. Proc Soc Exp Biol Med 1998; 217:322.

[7]International Collaboration of Epidemiological Studies of Cervical Cancer. Comparison of risk factors for invasive squamous cell carcinoma and adenocarcinoma of the cervix: collaborative reanalysis of individual data on 8,097 women with squamous cell carcinoma and 1,374 women with adenocarcinoma from 12 epidemiological studies. Int J Cancer 2007; 120:885.[8]Castellsagué X, Bosch FX, Muñoz N, et al. Male circumcision, penile human papillomavirus infection, and cervical cancer in female partners. N Engl J Med 2002; 346:1105.

2022

2022